従来診断の問題点

-

内因性や心因性といった病因論的な診断は、病気の理解や治療を考慮する上ではとても重要でしたが、一方で内因性でも心因となるような状況因があることから反応性との境界があいまいになり、両者の鑑別は必ずしも容易ではなく、個々の精神科医の立場や経験、あるいは関心のあり方で診断が左右されてしまうようなことがありました。

1980年 アメリカ精神医学会 DSM-Ⅲ

1992年 WHO国際統計分類第10版(ICD-10)も操作的診断基準を導入

DSM-IV-TRまでの気分障害の分類

- うつ病性障害

・大うつ病性障害

・単一エピソード

・反復性 - 気分変調症:軽うつが少なくとも2年間継続

- 双極性障害

・双極Ⅰ型障害:大うつ病エピソードと躁病エピソード

・双極Ⅱ型障害:大うつ病エピソードと軽躁病エピソード - 気分循環性障害:軽うつと軽躁が少なくとも2年間継続

- 一般身体疾患による気分障害

- 物質誘発性気分障害

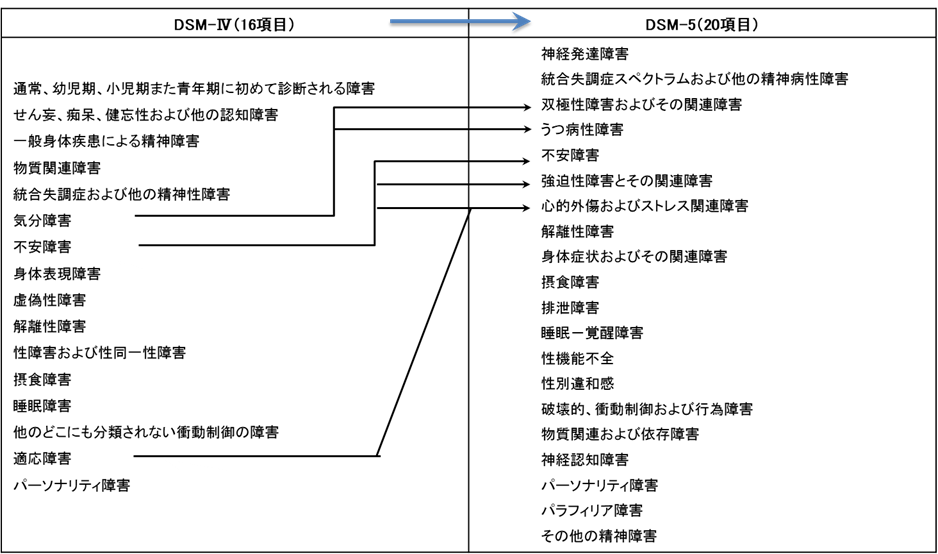

DSM-5(2013)の発表にあたって

- R. Insel(NIMH所長)

- 「DSM-5 は、そのカテゴリーに妥当性がない、バイブルではなく辞書(ラベルづけ)に過ぎない.しかも評価者間一致度が低い」と批判

- J. Kupfer (DSM-5チームリーダー)

- 「我々は、生物・遺伝マーカーを何十年も待ったが、道はほど遠い.我々は、毎日苦しむ患者に対処しなければならない.いつの日にか起こる何かを待つわけにはいかない」と反論

- 実際には、DSMのカテゴリー診断を対象として、実証的な研究が世界中で行われ、膨大な量の研究成果が蓄積された.実際 DSM-5 には、随所に実証的研究が反映された改訂の跡が見てとれる.

神庭重信(総編集):DSM-5を読み解く.中山書店, 2014.

DSM-5では、気分障害というカテゴリーがなくなり、うつ病性障害と双極性障害が独立した疾患カテゴリーになりました。

- 近年のゲノム研究や画像研究、神経生理学研究などから、多くの精神疾患間の生物学的連続性が示されており、NIMHによるRDoC(Research Domain Criteria)プロジェクトなどは、現在の症候学的疾患分類(カテゴリー診断)から生物学的特徴に基づいた分類(スペクトラム、ディメンジョン診断)へと大きく転換しようとしてる。

大うつ病性障害の診断基準(DSM)

①か②のいずれか(ほとんど1日中、ほとんど毎日)を含んで、9項目のうち5つ以上の症状が2週間連続して出現する必要がありますが、症状の数だけ数えて、安易にうつ病と診断して、機械的に抗うつ薬を投与するようなことが蔓延したという問題点も指摘されています。

従来の内因性うつ病は、一つのまとまった臨床像の特徴を示すものとして、メランコリー型の特徴を伴うものとして下位項目に規定されています。

|

A. 現在のエピソードの最も重症の時期に以下のうち1つが存在すること。 1. 全ての、またはほとんど全ての活動における喜びの消失 2. 普段快適である刺激に対する反応の消失(何かよいことがおこった場合にも、一時的にさえ、よりよい気分とならない B. 以下の3つ以上 1. 深い落胆、絶望、そして/または、ふさぎこんだ、いわゆる空っぽな気分と表現され明らかに通常とは異質な抑うつ気分 2. 決まって朝に悪化する抑うつ 3. 早朝覚醒(通常の起床より少なくとも2時間早い) 4. 著しい精神運動制止または焦燥 5. 明らかな食欲不振または体重減少 6. 過度または不適切な罪悪感 |

うつ病診断の拡大

症状の数と持続期間だけでうつ病診断をするようになって、うつ病の有病率は爆発的に増加しました。治療的には、従来診断の場合、生物学的要因(内因性の特徴)が認められれば、薬物療法をしっかりする、性格的要因が強ければ、精神療法もしっかりする、環境的要因が原因なら環境調整を重視するといった、その人の状況に合わせた治療の枠組みや見立てをしていたものが、操作的診断➡︎うつ病➡︎抗うつ薬投与という安易な治療構造を生み出してしまったという負の側面も否定できません。

操作的診断基準(DSM診断)の意義と課題

DSM-Ⅲ以降の診断基準は、脱理論主義およびカテゴリー分類を唱えたものですが、部分的にはカテゴリー分類とディメンション分類の折衷を図っています。しかし、カテゴリーの境界を厳密にしても境界線自体の妥当性については、なお検討が必要ですし、DSMが規定した診断カテゴリー自体が、自然科学的に本当に意味のある集合なのかという疑義も指摘されています。

精神疾患の診断は、時代背景や社会文化的背景などによっても影響を受け、変遷するわけですが、今後の実証的研究あるいは経験的研究の積み重ねにより、さらに優れた診断基準が作成されることが望まれます。