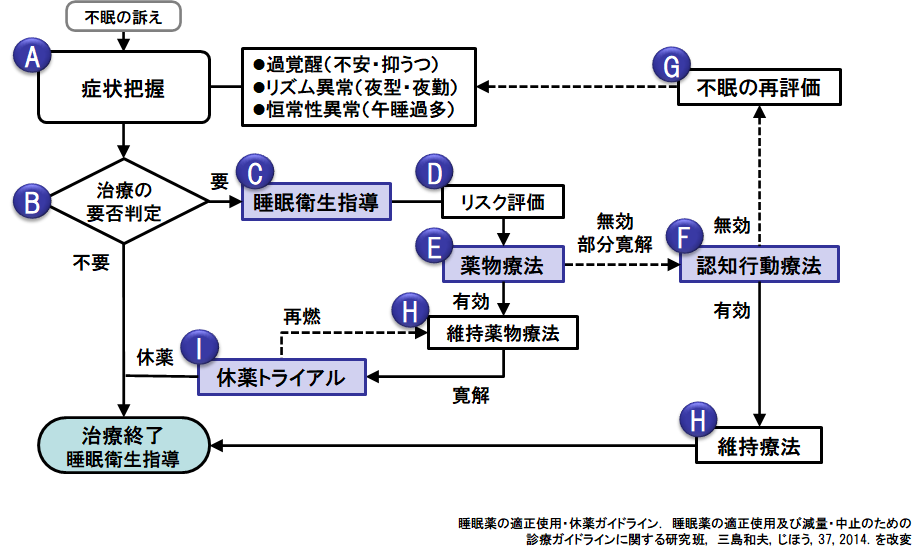

不眠症治療アルゴリズム

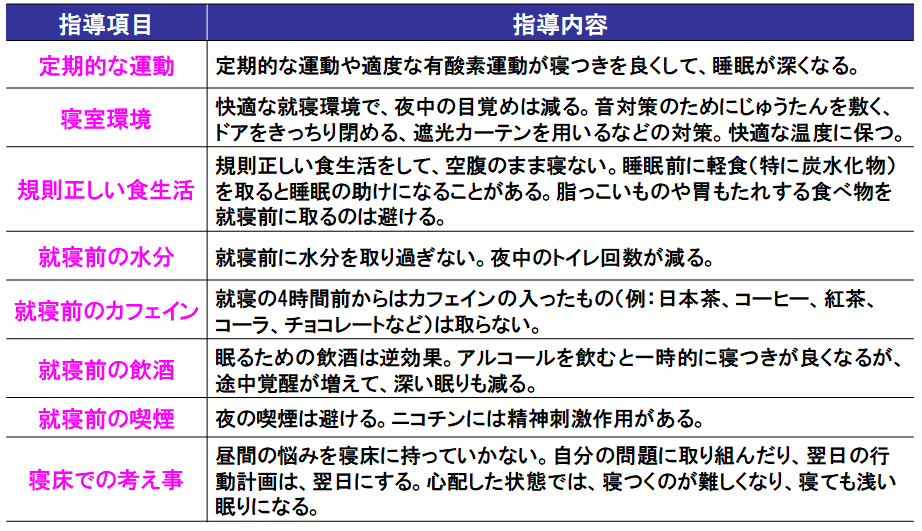

睡眠衛生のための指導内容

睡眠薬投与計画の重要性

有効性評価には一定の投与維持期間が必要

- 短期間での増量・加剤は依存の可能性を高める

治療のゴールを設定する

- 睡眠困難と日中の機能障害、両者の改善(寛解)が得られ、一定期間が過ぎたら、減量・休薬の検討

投与期間中は病状及び薬効をモニタリング&再評価

- 長期服用は依存のリスクを高める

多剤併用を考える前に

総就床時間・生活の再チェック

- 眠くないのに就床

- 不適切に長い総就床時間

診断を再度見直す

薬物選択の再考

- 不眠のタイプに作用時間が合っているか

認知行動療法的アプローチの応用

- 実際に眠ることのできる時刻を考慮し、服薬時刻、就床時刻を遅くする

- 起床時刻を早めて総就床時間を短く適正化

- 少しでも眠ろうと長く寝床の中で過ごすことが不眠の原因

- 寝床で睡眠以外(読書やテレビ鑑賞)はしない

- 夜中に目覚めたら別室へ

- 寝床以外(ソファーなど)では睡眠しない

- 眠くなったら寝床へ

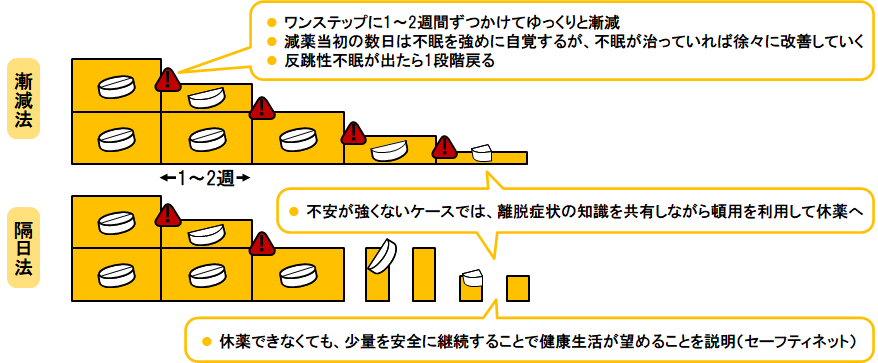

減量・休薬法

現在服用中の薬剤数・薬剤投与量を徐々に減量

- ゆっくりと慎重に半年くらい時間をかけながら減量・中止

睡眠習慣の適正化と平行して行う

- 就床時刻適正化、総就床時間短縮適正化

急な減薬・休薬に注意

- 反張性不眠、動悸、不安感等を引き起こすことがある

- 休薬は十分減量してから

- 心理的サポートは全ての段階で必要

休薬日を設定する場合には、眠くなってから寝床につくか、1時間就床時刻を遅らせる

急な中断による離脱症状を避けるために、睡眠薬の減量・中断では、漸減法や隔日法といった方法が用いられます。